Colombeia

No disponible.

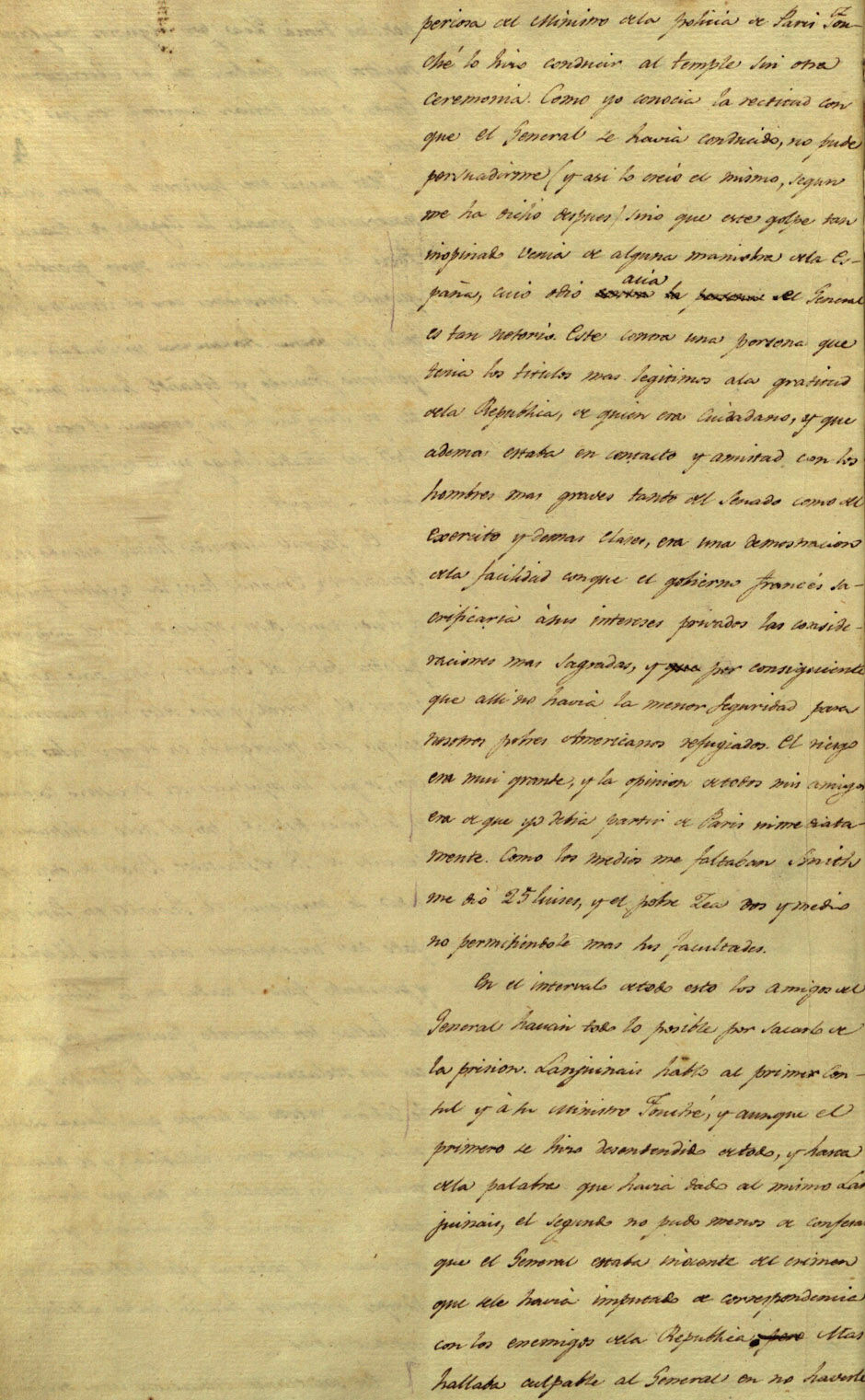

periosa del Ministro de la Policía de París, Fouché, lo hizo conducir al Temple sin otra ceremonia. Como yo conocía la rectitud con que el General se había conducido, no pude persuadirme (y así lo creyó él mismo, según me ha dicho después) sino que éste golpe tan inopinado venía de alguna maniobra de la España, cuyo odio hacia el General es tan notorio. Este, contra una persona que tenía los títulos más legítimos a la gratitud de la República, de quien era ciudadano y que además estaba en contacto y amistad con los hombres más grandes tanto del Senado como del ejército y demás clases, era una demostración de la facilidad con que el gobierno francés sacrificaría a sus intereses privados las consideraciones más sagradas, y por consiguiente que allí no había la menor seguridad para nosotros pobres americanos refugiados. El riesgo era muy grande y la opinión de todos mis amigos era que yo debía partir de París inmediatamente. Como los medios me faltaban Smith me dio 25 luises y el pobre Zea dos y medio, no permitiéndole más sus facultades.

En el intervalo de todo esto los amigos del General hacían todo lo posible por sacarlo de la prisión. Lanjuinais habló al Primer Cónsul y a su ministro Fouché, y aunque el primero se hizo desentendido de todo y hasta de la palabra que había dado al mismo Lanjuinais, el segundo no pudo menos de confesar que el General estaba inocente del crimen que se le había imputado de correspondencia con los enemigos de la República. Mas hallaba culpable al General de no haberle